《徐志摩全集》(全10卷) 徐志摩著 韩石山编 商务印书馆出版

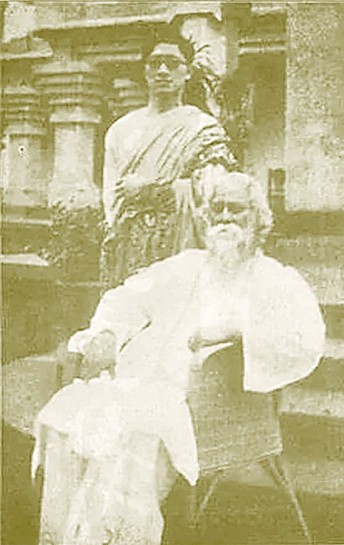

徐志摩在印度和泰戈尔在一起。图片选自《徐志摩全集》

《志摩日记》封面。图片选自《徐志摩全集》

陈建军:值得信赖和珍藏的一部全集

收到商务印书馆赠送的《徐志摩全集》(以下简称北京商务版),我真真是爱不释手,用了两周多的时间,从头至尾翻阅了一遍。与此前出版的各种《徐志摩全集》相比,这部全集至少具有以下四大特点。

一、体例合理

已版中国现代作家全集,一般有两种编法,一是采用编年体,即将某一作家的全部作品按时间先后顺序编次,如《鲁迅著译编年全集》《庐隐全集》等;一是采用分类编年体,即将某一作家的全部作品按文体或体裁分类,各类或直接以时间先后顺序编排,或再以时间顺序分为若干辑(组),如《鲁迅全集》《茅盾全集》《闻一多全集》《沈从文全集》等。在处理作家生前出版的成集本和集外散篇时,分类编年体全集大都采取的方法是:成集本在前,同类集外散篇附后。

北京商务版依旧沿袭了韩石山先生2005年为天津人民出版社编纂8卷本《徐志摩全集》时首创的做法:拆散成集本,将徐志摩的所有单篇作品归为散文、诗歌、小说、戏剧、书信、日记和翻译等七类,各类均按写作或发表时间先后顺序排列;写作或发表时间不详者,列于同类之末;某篇作品收入何种成集本,则在题注中加以说明。采取这种编辑体例,对于徐志摩而言,是相当合适的。徐志摩生前未结集出版的作品(特别是散文)有很多,如按成集本在前、集外散篇附后的方法,在分卷上会带来一定的麻烦,造成厚薄不均,不太好看。北京商务版共10卷,各卷厚度大体上是一致的。同时,采取这种体例,可以清晰地呈现徐志摩某一类作品的整体创作面貌及其思想、风格演变的轨迹,为研究者提供了极大便利。

二、收录最全

在2015年以前,坊间印行的徐志摩全集多达十几种。但大多名不副实,真正称得上是全集的,除天津版外,另有四种:

一是台湾传记版。1969年1月,台湾传记文学出版社出版6辑本《徐志摩全集》,由张幼仪赞助,徐积锴负责搜集资料,蒋复璁、梁实秋主编。2013年3月,中央编译出版社出版的6卷本《徐志摩全集》,是以台湾传记版为底本重新排印的。

二是香港商务版。1983年10月,商务印书馆香港分馆出版5卷本《徐志摩全集》。1992年7月,又出版四卷本《徐志摩全集·补编》,由陆耀东、吴宏聪、胡从经主编,赵家璧、陈从周、徐承烈审校。1988年1月和1994年2月,上海书店先后重印香港商务版全集本和补编本。1995年8月,上海书店将两种本子合在一起,推出9卷本《徐志摩全集》。

三是广西版。1991年7月,广西民族出版社出版5卷本《徐志摩全集》,由赵遐秋、曾庆瑞、潘百生合编。

四是浙江版。2015年2月,浙江人民出版社出版6卷本《徐志摩全集》。其中,散文卷、诗歌卷、评论卷、书信卷、日记卷由顾永棣编,小说戏剧卷由顾永棣、顾倩合编。

相较于此前出版的五种《徐志摩全集》,北京商务版收录徐志摩作品是最全的。编者充分吸收学界的研究成果(包括我和徐志东合编的《远山——徐志摩佚作集》),在天津版的基础上,增补了徐志摩佚文、佚诗、佚简等100多篇,为徐志摩研究提供了更加完备的文献资料,也进一步拓展了徐志摩研究的学术空间。

三、编校审慎

商务印书馆编辑在“推荐语”中说这部全集是韩石山先生“苦心收集整理、严谨考证、精心编订的高水平成果”,我认为并非夸大其词,而是符合事实的。韩石山先生把整理、编纂《徐志摩全集》视为其“一生的名山事业”,这种态度就足以令人肃然起敬。在《凡例》中,他虽声称这部全集“不是校注本”,对所采用的文本,尽量保持原貌,但在考证、校勘、注释上还是下了大功夫。如,全集中,采用了由俞国林整理、段怀清辑校的徐志摩致万维超、舒新城和中华书局编辑信函数十封(见《徐志摩致中华书局函》,《史料与阐释》,复旦大学出版社2014年6月版),对其中未具写作日期者,做了进一步的考证。这部全集订正了徐志摩著作中明显的缺漏、错讹,但仍持谨慎态度,没有径改原文,而是保留了更动的痕迹。对某些可疑的文字用脚注加以说明,没有轻易改动。某些外文人名、地名、书名、篇名等,择要随文出注,对于一般读者和研究者,均有释疑解难的作用。在题注中,具体交代了所依据的排印底本。尤其值得称道的是,对采自他人编辑的文集,均一一做了说明。这是对他人“首发权”的肯定和尊重,也是良好学术规范的体现。

在编校过程中,韩石山先生和商务印书馆动用了大量资源,邀请人民文学出版社岳洪治先生通校全部书稿,四川师范大学龚明德先生校订书信,复旦大学谈铮先生为外文部分把关,最大限度地保证了文本的准确性。

我始终认为,对全集编辑质量的鉴定,应该建立一套科学、规范且行之有效的评价体系。文本准确与否,无疑是评价全集编辑质量优劣的一个很重要的指标。应该说,北京商务版绝大多数文本是准确无误、可靠可信的,完全可以放心阅读和使用。

四、全集难全

北京商务版无论是在封面、版式设计方面,还是在装订形式、使用材料等方面,均花了大量的心思。从某种意义上讲,这部全集“很徐志摩”(我的一位博士生语),与爱“美”的徐志摩是相匹配的。

当然,北京商务版也不敢说是尽善尽美的。因受客观条件的限制,这部全集仍存在失收、失考、失校的现象。

全集不全、全集难全,似乎是所有中国现代作家全集的宿命。但是,既然名为“全集”,自当力求完备,将作家生前作品尽可能悉数编入。说北京商务版收录最全,毕竟是相对而言的。这部全集仍漏收了部分作品,如《新月》月刊1928年9月第一卷第七号、同年10月第一卷第八号的《编辑余话》(见陈子善《〈新月〉中的徐志摩佚文》,《新文学史料》2019年第三期;子善先生提到的《〈现代短篇小说选〉》并非佚文,已收入全集,题为《〈现代短篇小说选〉评介》),中国社会科学院近代史研究所胡适档案馆所藏徐志摩致胡适的三封英文信(作于1925年5月3日、19日、22日)和几则电报稿。据我所知,徐志摩后人处藏有徐志摩致张幼仪书信数十封,也未收入包括北京商务版在内的各种全集。

编纂作家全集,应重新出发,以作家生前已刊未刊作品为主要依据,其身后出版的各种集子和由他人发现、整理的佚作,只可作为参考之用。北京商务版所依据的排印底本,有一些不是原始材料(初刊本、手稿本),而是“采自他人编辑的文集”。他人编辑的文集终归是二手材料,其本身或欠准确。如1922年,徐志摩在宋云彬主编的《新浙江·新朋友》上发表了一篇散文《印度洋上的秋思》、一首诗《笑解烦恼结(送幼仪)》和一则《徐志摩张幼仪离婚通告》。北京商务版第一卷“散文(一)”,第240页题注中称,《印度洋上的秋思》“1922年11月6日起,在《新浙江报》连载三期(未完)”。这篇散文何时开始连载,尚不清楚,但可以肯定已于11月21日全部载完,共连载了七期或八期。其中,11月10日、11日均为“三续”,因为10日“一共排差了三十八个字,没法更正,只得再重排一遍”(《新朋友》栏编者按语)。《徐志摩张幼仪离婚通告》载1922年11月8日《新浙江·新朋友》“离婚号(2)”,题下有“续六日”字样。6日的报纸目前还没有找到,8日《新朋友》栏刊有关于前半篇的“更正”。北京商务版是以上海书店1995年8月版《徐志摩全集》第八册为底本的,而上海书店版至少有18处误植。《笑解烦恼结(送幼仪)》载1922年11月8日《新浙江·新朋友》,北京商务版与其他版本一样,也存在六七处相同的错误。又如,北京商务版第八卷“书信(二)”,内收1931年×月×日信(第65—66页),实为1928年6月13日信之后半截(第33—34页);而1928年6月13日信之后半截,阑入的则是1924年6月初的一封信(第13页)。其他版本的徐志摩全集或书信集都是如此。

北京商务版尽管存在部分失收、失考、失校现象,但瑕不掩瑜。总体来看,仍不失为一部最值得信赖和珍藏的《徐志摩全集》。

(作者:陈建军,系武汉大学文学院教授、博士研究生导师)

林烟霞:更亲、更近的徐志摩

2019年10月,商务印书馆全10卷新版《徐志摩全集》(以下简称商务版《徐志摩全集》)终于问世。北京商务版《徐志摩全集》由作家、学者、徐志摩研究专家韩石山先生编订,在2005年出版的8卷本《徐志摩全集》的基础上增补百余篇徐志摩佚作、全新修订而成,从项目启动至正式出版,耗时三年。不必提全集体量之庞大、编辑工作之繁杂,单单是徐志摩作品本身的艺术价值和学术价值之重,就足以令我们全体编辑组成员“战战兢兢”。作为责任编辑,回望编辑、出版的整个过程,我感触颇多。兴奋、压力、责任;困难、挑战、乐趣……《徐志摩全集》的编辑工作,也成了我从业以来一段难忘的经历。

在编辑全集的过程中,我虽是编辑,也是读者。一方面是因为,我们在编辑工作的全过程中都需要时时站在读者的角度,考虑他们的阅读感受和体验;另一方面也是因为,更全面地了解徐志摩其人其作,无论是从工作角度还是个人审美的角度都是不可或缺的。

在设计这部全集的版式、开本之初,我们就定下了一个总的原则:希望这是一部收藏和阅读两相宜的全集。市面上名家全集众多,大多设计得比较精美、繁重。志摩的全集,目前在大陆市场中在售的,也以16开的大精装本为主。但若能够时时与这样的文字和灵魂为伴,岂不更好?因此,几经考虑,我们仍希望北京商务版的《徐志摩全集》,是可以随时拿在手中捧读的,而分类编年法将徐志摩作品进行的细分,也为我们多卷小开本的设计提供了可行性。综合各种因素,我们设计了疏朗的32开版式,将过厚的卷目进行拆分,以最大限度地保证读者的阅读体验,不使一卷过大、过重。同时,使用了质地细腻、色彩温润的内文纸张,尽最大可能为读者提供更为舒适的日常阅读体验。除了米色函套烫亚金的搭配外,我们也为封面选择了纹理极其细腻的进口特种纸,并在每一卷的外封上都压凹了该卷的徐志摩文摘,希望能为这套全集增加些许文韵。在现在这个对设计成品视觉冲击力要求很高的时代,我们的选择可能不太“讨巧”,毕竟隔着屏幕,读者可能很难直观感受到这套全集温润的质感,但我们依然坚持。不过,选择每卷外封上压凹的文摘内容,对我来说着实是件难事。用在封面上,压凹工艺的设计感确实大于内容本身;但它依然是读者接触到这套全集时第一印象之所在。

与绝大多数读者相同,我个人对徐志摩的最初印象也来自课本里的《再别康桥》和影视剧作品中的形象,自然,也少不了所谓的浪漫逸事。不过,真正深入了解徐志摩的作品后,我发现他不仅是浪漫诗人、风流才子或洋气公子哥儿。他对绘画、音乐、戏剧都有着相当前卫的认识,放在现在也不落伍;他对朋友、亲人也是满怀热情;当然,有时候,也免不了些文人的尖酸刻薄,可又极有趣。虽然有时候,他也会灰心丧气,但是更多时候,他还是会打起精神——他这短暂的生命里留下的这许多文字和真挚的言谈,不正是他满腹才情的结晶与热情光亮的明证吗?

因此,在为北京商务版《徐志摩全集》的外封选出十段徐志摩的文字时,我也怀揣着小小的“私心”,盼望这些文字组合起来,能够折射出一个——绝不敢说全面——然而尽可能多面的徐志摩,故此有意选择了一些不甚为公众认知,甚至有悖于他模式化的公众形象的文段,如对祖国满怀抱负的《致南洋中学同学书》,颇具气势的《泰山日出》,激昂的“迎上前去”、充满乡土热力和生活情趣的《八月天的太阳》等。而函套上烫金的诗歌《阔的海》,虽亦不是志摩最广为流传的诗歌,但是“一分钟、一点光、一条缝”中折射出的志摩的天真神气、整诗的韵律起伏,以及本身文字错落的形象美感,都可称志摩诗歌美学的集中体现。

此先编辑《远山》时,我有幸结识了该书编者徐志东先生,徐先生也时常分享他在“摩学界”的收获和见闻。北京商务版《徐志摩全集》出版后,徐先生发来微信,说自己近日恰好收得一份当年陆小曼编辑的《志摩全集》留在出版社的“丁型”纸型,而我们外封上的压凹文字,颇具当年纸型的韵味。我们在设计上本不张扬外放的巧思能够与爱书之人的所好、所感心有灵犀已是珍贵,这套全集,又确含着对80多年来编订、出版徐志摩全集的先辈们的致敬。

作为一名年轻的编辑,编辑北京商务版《徐志摩全集》的过程,更多是学习、积累的过程。虽然不可避免地留下了许多遗憾,但能够通过这套“更全”的全集,将一个“更全面”的徐志摩介绍给更多读者;同时,将包括韩老师在内的研究者的发掘成果带到学界,为读者的阅读、学界的研究,提供一份更具参考性和价值的资料,是我们的初衷,也是目的。

面对徐志摩这样的作者、面对这样一套苦心编订的全集,再回想到这80多年来,徐志摩的亲友和学界为其全集付出的努力和其间种种故事,我们很难不在这套全集中倾注更多感情。编辑徐志摩的全集,如同通过文字,认识了一个富有才情的年轻诗人;做完一整套全集的感觉,也像是与他结交一场,认识了一个新的朋友。徐志摩生前随和的性子,到了现在,隔着书纸,依然在感染着每一个倾心接触他文字的人,不得不说,这就是诗人的魅力,也是文学的魅力。在这样富有魅力的作家、作品面前,怎样的用心都不为过。而我们所有参与到这套全集编辑过程中的同仁,也都真诚地希望,读者们能够感受到我们的用心,并能够通过这套全集,成为志摩的“好朋友”。

(作者:林烟霞,系商务印书馆编辑)

韩石山:《徐志摩全集》的编纂方略

用“方略”这样的词,显得口气太大了,好像真的跟打仗似的,讲究韬略,以求出奇制胜似的。现在想起来,是有些可笑,可我当初的感觉,真的跟打仗似的,先谋划方略,再付诸实施,步步为营,志在必胜。

如此讲究方略,与我当时正在写《徐志摩传》有关。我写“徐传”时,市面上已有好几种“徐传”了,如何能有别于他人,确也动了一番脑筋。能不能在体例上有点新意呢,毕竟是学过历史的,便想到了史书上常用的“传记体”,即将徐志摩作为一个时代来写。写他的一生,用“本纪”(后来改为“本传”),写详细的史实,用“列传”(后改为“交游”),他的生平开列出来,算是“表”,他的著作开列出来,算是“志”。这样纪、传、表、志全都有了。

一

1997年秋天,《徐志摩传》已完成了“本传”部分。听说我在写“徐传”,天津人民出版社托人问我,愿意不愿意为他们编一套《徐志摩全集》。揣想其思路,该是,既然在写“徐传”,定然已掌握许多徐志摩作品的原本,编一套新的全集,该不是难事。确也是的,此前我已去北京图书馆、山西图书馆查找复印过好多资料。徐志摩在哥伦比亚大学的硕士论文,也托朋友复印回来。像《晨报副刊》影印本,干脆就买了回来。是先写完传记再编全集,还是先编好全集再完成传记,我当即决定,还是先编全集。传写得再好,也只是韩某人自己的一本书,而编成《徐志摩全集》,则是可遇而不可求的名山事业。

写传可以在体例上创新,编全集,能不能在体例上也有一番新的探求呢?能不能,先得想着能。于是一边收集资料,一边想着体例的事儿。

其时手边有三种《徐志摩全集》,分别由台湾、香港、广西三地出版。台湾出的《徐志摩全集》,不叫卷而叫辑,共6辑。系美蒋复璁、梁实秋主编,传记文学出版社1969年印行。香港出的《徐志摩全集》,是香港商务印书馆出版的。先是1983年出了《徐志摩文集》,接下来出了《徐志摩文集续编》,再将正编与续编合起来,出版了9卷本的《徐志摩全集》。这个版本,上海书店出版社依次跟进,于1995年出版了内地版的《徐志摩全集》。广西出的,是赵遐瑞、曾庆瑞、潘百生主编的5卷本《徐志摩全集》,1991广西教育出版社出版发行。

有《鲁迅全集》在前而影响广泛,当年编全集的做法,多是仿《鲁迅全集》的路数,即将作家已出版的单本著作,按种类排列,再将发现的佚文接续在后,就是一部全集了。台湾和广西出的两种《徐志摩全集》,基本上都是这个编法。像鲁迅这样的作家,生前作品大多出过单行本,这样编自然合适。对徐志摩就不一定了。即以香港出的《徐志摩全集》而论,收入集子的,不过三分之一,单行本之后接续佚文,必然开成“尾大不掉”的尴尬局面。还有一种,即将所有的作品,均按年月排列,成为“著作系年”的模样。这样的编法,对古代作家最为适用,作品不多,二三十万字,不难办到。对徐志摩来说,上百万字的作品,小说诗歌散文全有,混编在一起,又显得眉目不清了。

思之再三,觉得还是用“分类编年体”来编,才是正途。在这方面,鲁迅有独到的见识,曾说过:“分类有益于揣摩文章,编年有利于明白时势,倘若知人论世,是非看编年的文集不可的。”(鲁迅《且介亭杂文·序》)他这说的是只有一种,若两种都顾成,分类而又编年,岂不是两全其美?

二

分类好说,重要的是编年,我要做的,一定是严格意义上的编年。年下依月,月下依日,无日有月的,归在月后,有月无年的,归在年后。最最重要的是,我给自己定下一个严格的标准,成书的要找上海出的初印本(徐的著作初印本,全是在上海的),没有成书的,凡是能找到原发表报刊的,一定要找到原发表报刊复印下来,细细校对。实在不行的,也要依据最好的选本。那一段是真的忙,但也真是兴奋。记得在北京图书馆的缩微胶片室里,摇着投影机的手柄,眼睛贴在窥视孔上,一页一页察看《时事新报》上的“学灯”副刊,寻找那篇《雨后虹》时,心里有一种神圣而又亲切的感觉,觉得自己都高大了。

北京商务版《徐志摩全集》也借鉴了《鲁迅全集》的一个做法,就是每篇文章均写了“题记”,说明此文作于何时,最初发表于何报何刊,最早收入何单行本中,末后还要说,收入全集的这篇,是采自何种版本,以便研究者查阅。再就是,对一些重要而又不易明白的文章,附录了相关的原文。比如徐志摩编《晨报副刊》时,曾发表过一篇《胡适旅苏信件摘录》,徐志摩自己写了按语,名为《“一个态度”的按语》,放在胡适信件的前面,对胡的看法有所批评。当初徐文与胡文一起刊,故而批评时不怎么引用原文,如果只收入徐的文章,很难看出徐的批评具体针对的是什么,只有附上胡的原文方可明白。这样就附上了胡的原文。

天津人民出版社在2005年出版了8卷本的《徐志摩全集》。《出版说明》,是我代写的。最后两句是:“我们希望初版本出版之后,能得到读者与研究者的批评指正,以期在不远的将来,能出版一部更加完备更加准确的《徐志摩全集》。”十几年过去了,没有动静。到2016年,商务印书馆出版了陈建军、徐志东收集整理的《远山——徐志摩佚作集》,所收诗文多达百余篇,我知道新版《徐志摩全集》的时机成熟了。经过出版社两年多的细致工作,终于完成了10卷本、北京商务版《徐志摩全集》。北京商务版全集中,增补佚作自不用说,再一个重要的,就是改正了8卷本中的许多讹误。当然这并不是说,新版全集中,就没有错讹了,这是不可能的。不过多编上几次,总会越来越少。

北京商务版《徐志摩全集》,令我最欣慰的是,起初设定的编纂方略,还是正确的。定好了体例,多一篇少一篇,不是个事儿。古人说,校书如扫落叶,编全集也是这个理儿。说是全集,很难全的,体例好了,往后不过是增补的事儿。假以时日,离那个“全”字总是越来越近。

(作者:韩石山,系知名作家、学者、现代文学研究专家,曾任山西省作家协会副主席)

京公网安备 11010502045403号

京公网安备 11010502045403号